【月刊全労連】「対話と学びあい」で見えてくる変化と景色

はじめに

日本の労働者の実質賃金はいまも下がり続けている。すでに四半世紀を超える。2024年、2025年の春闘でおよそ30年ぶりとなる高い賃上げをつくり上げてきたが、いまの歴史的な物価高騰を超えるには至っていないのが現状である。労働者の生活悪化はかつてない状況となっている。ではなぜ、これほどまでに賃金が上がらないのか、それは、「賃金・労働条件の労使対等決定の原則」(労基法第 2 条)、つまり賃金は労使の力関係によって決まるが、労働者の力が資本(使用者)の力を上回ることができていないということに尽きる。資本の側は、資本の取り分(利益)を減らさないために労働者を低賃金で働かせ、非正規労働者を増やし、長時間意のままに働かせようとする。広がる戦争、原油の高騰、グローバル経済による競争と圧力など世界経済の悪化を口実に、労働者への搾取を強めている。この資本の行動に、日本の労働者が十分に抗えていないことに原因がある賃金は、労働者が「上げろと要求し、交渉しない限り、上がらない」。このシンプルなロジックをいかに労働者と共有するなかで、労働組合の必要性を打ち出す必要がある。

全労連は、たたかう労働組合バージョンアップを図ろうと、一つは、たたかいの中で仲間を増やすことができる労働組合になること、二つは、ストライキでたたかえる労働組合になること、三つが、単産も地方・地域も一緒に、統一闘争を強化し、持てる力を最大限に発揮できるようにしようと提起している。

後ほども述べるが、「労働組合の力の源泉は、組合員にこそある」。組合員がいかに自覚的・主体的にたたかいを構成し、職場や地域から湧き出るようなエネルギーでたたかうことができるか、何よりも、組合員を増やして、力をつけられるかにかかっている。

組合員やまだ労働組合にアクセスできていない未加入・未組織の労働者に、主体的・自覚的な参加と仲間増やしの流れをつくるという提起が、「対話と学びあい」を文化になるほどに広げようということだ。この方針が、職場や組合員にどんな変化をつくり、どんな景色が見え始めているか考えてみたい。

対話とは、学びあいとは要求の求心力で仲間を増やすとは

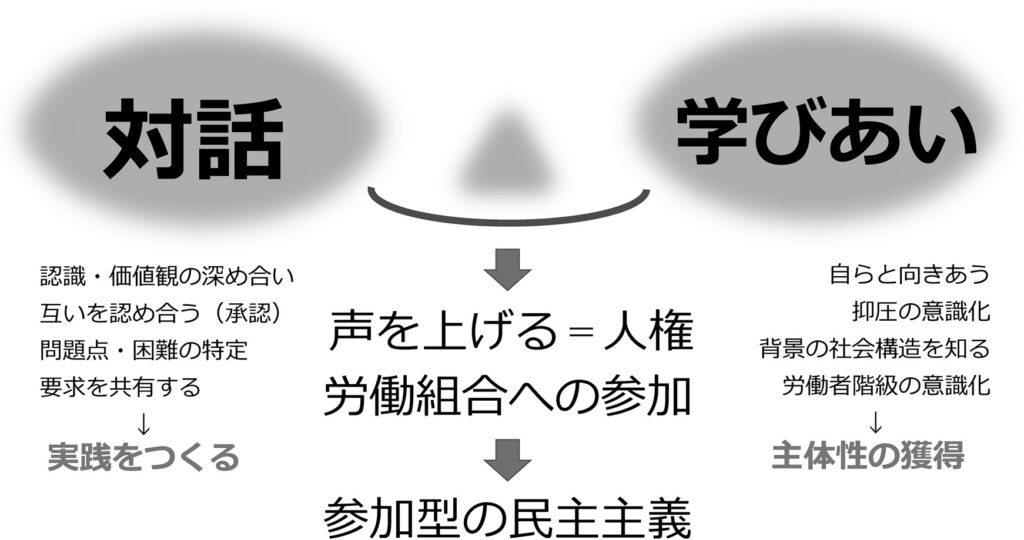

月刊全労連2024年12月号で示した「対話とは、学びあいとは」をあらためて整理してみたい(図 1 )。

《対話とは》

「対話」とは、「対象者との認識の深め合い」。

互いの価値観を話し、互いを認め合い、ともに行動することをつくり上げていくこと。その行動が社会変革の実践となる。

「おしゃべり」は、自分の知っている情報や思いを、返事を求めず、一人よがりに話すこと。その点で、自己完結的で発展性を求めるものではない。おしゃべりがいけないと言いたいのではないが、ここで提起する「対話」とはイメージが違うことを理解してほしい。

教育学者の野元弘幸・東京都立大教授は、「対話」を次のように定義している。「あらゆる文化行動や運動の実践は、人間の主体的な関係にもとづく対話がベースにあって、はじめて人間解放の実践となる。対話は単なる一対一のおしゃべりではなく、人間化に向けての課題をめぐる認識の深め合いであり、社会変革の実践である」とする。他者という未知の存在に働きかけ、互いの価値観を対話で社会変革につなげる実践といえる。

具体的には、職場の隣に座る同僚などと互いの問題意識を話すことからはじまる。その際、説得や一方的な説明では対話にならいことはイメージできると思う。よく聞き、質問し、相手の気持ちを引き出し、話す中で、共通する問題を見つけ、その解決の道をともに深めて実践に結ぶのが対話である。

《学びあいとは》

全労連が提起した「学びあい」とは、学ぶことを通じて、労働者が自らと向き合い、社会的構造や背景があることを知り、自らが資本によって抑圧されていることを意識化すること。つまり、労働者階級であることを意識し、主体性を取り戻すきっかけとなる。

学びあう体験は、座学や勉強会だけではない。例えば、日常の職場でのたわいのない話の中で、あるいは、子どもの父母同士の対話の中でも、互いを認め合い、身近な社会問題に触れることで、社会構造の矛盾が見え、プチ資本家から労働者であることを自覚することができる。

ブラジルの民主革命に寄与した教育者パウロ・フレイレは、「劣悪な環境に置かれた被抑圧者(労働者)は、その環境に順応し、怒りを覚えなくなる」と分析する。その克服には、「対話と学ぶことを欠くことはできない」としている。総じていうなら、労働者階級として自らを意識化することで、社会変革の行動をつくり出すきっかけとなるのが「学びあい」といえる。SNS、テレビ、新聞などの情報、会社組織から湯水のように降り注がれる資本の論理や権威的な社会構造から気づきを得る「学びあい」が極めて重要となる。

《「対話と学びあい」から「要求の求心力で組織強化・拡大」する》

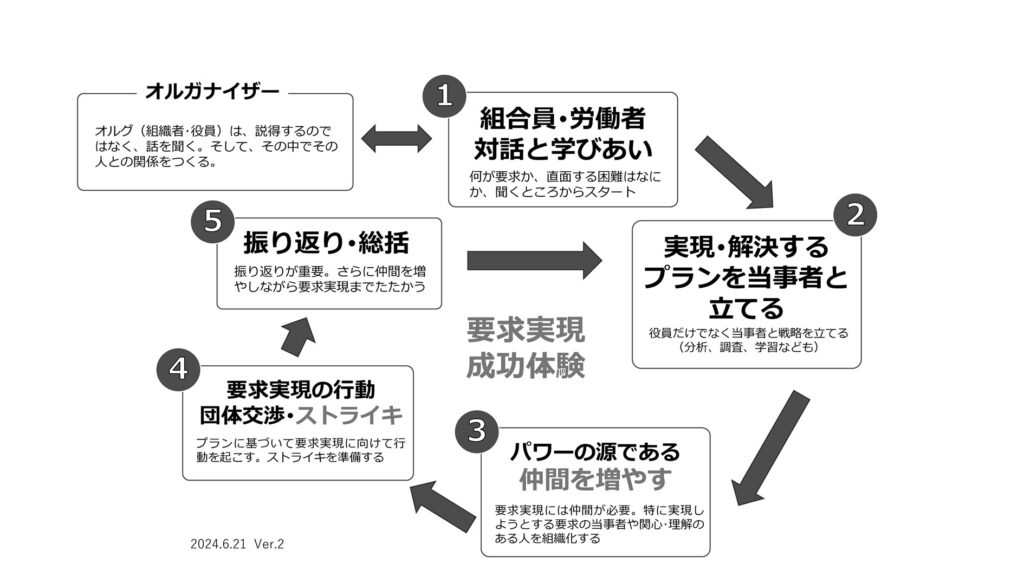

「組合員が増えない」「参加してもらえない」「うまく説明できない」こうした職場の組合役員の声がある。請負や権威で組織するのではなく、組合員の関心や困難からはじめる組織活動を組織文化に変えていこうということを提案したい。つまり、「対話と学びあい」から「要求の求心力で仲間を増やす」イメージである。図にしてみた。図2 にある、オルグ(オルガナイザー)は、主 に組合役員をイメージしている。①オルグは、対象者の組合員や労働者との対話を通して、直面する最も解決させたい困難は何か、つまり何が強い要求なのかを引き出すところから始める。ここで大切なのは、説得やオルグする側の考えを持ち込み説明するのではなく、聞くこと、質問から始めることだ。「何に一番困っているか」「変わってほしいこと」などを質問で引き出して対話を行う。そして、その要求が見えて共有できたら、次は②要求を実現させるプラン(戦略)をその対象者とともにつくり上げる。決定権者は誰なのか、何を行えば「わかった」と言わせられるかなど、具体的に分析、調査、学習なども行いながらその対象者と戦略をつくり上げる。次に、③その要求実現を決定権者に迫るうえで最も力になるのが、「当事者の参加」と「組合員を増やす」ことだ。その要求当事者が主体的に参加すること以上の力はない。その上で、④仲間とともに要求を出し、団体交渉なり、ストライキなり、立てた戦略・戦術に基づいて要求実現を迫る行動を展開する。これが、労働者を組織化する一連のイメージだ。そして、もう一つ大切なのが、⑤振り返りである。要求が実現してもできなくても、たたかいを振り返ること、総括し教訓化することが大切となる。要求が実現すれば、互いに喜びを確認し合い、実現しなければ何が足りなかったのか、次はどうすればよい結果が得られるか、次の戦略・戦術を練り上げる。この一連のクールが、組織文化となることをめざしたい。

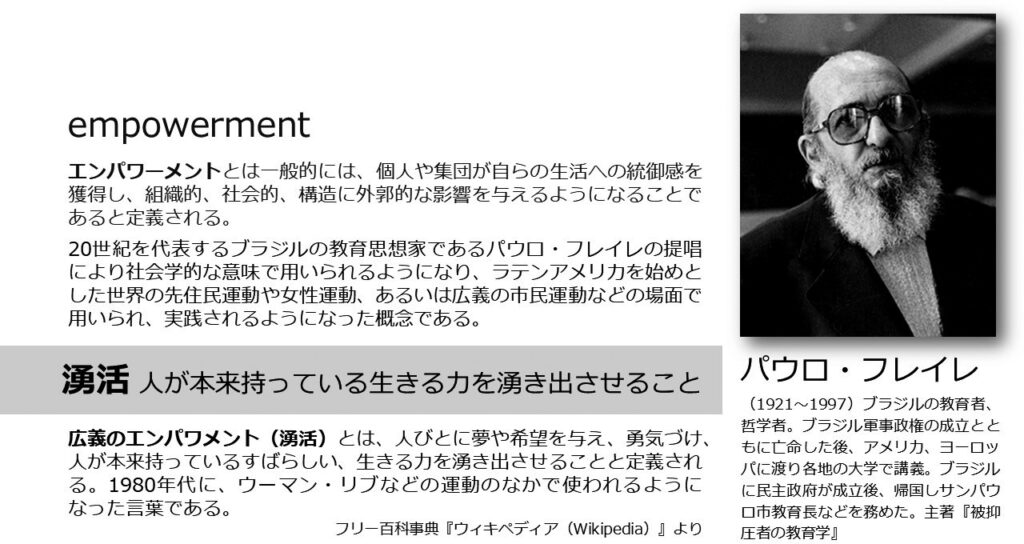

≪エンパワーメント≫

この実践のベースが、エンパワーメントだ(図3 )。実践を通じて当事者が、さらに強くなり自覚を高めること。お客さんにはならない、お客さんをつくらない実践であり、その繰り返しが大切だ。

エンパワーメントとは、日本語で言うと広義には「湧活」(ゆうかつ)といって、人びとが本来持っている生きる力を湧き出させること。人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出させることと定義される。 1980年代に、ウーマン・リブなどの運動のなかで使われるようになった言葉である。

私が勤めていた医療や介護の職場では、当たり前のように使われていたワードだ。私は医療のライセンスはないが、「患者さんの病気を治すうえで最も重要なのが、その患者さん自身の自然治癒力を高めること。つまり、生きる力を引き出すのが医療者のできることだ」と多くの医師や看護師、リハビリテーション技師がいって治療にあたっていたことを忘れない。私自身の労働組合活動を進めるうえでの大切な指針となっていると思う。

職場の困難から、当事者の自覚を高め再生するオルグ─京都生協労連と職場の事例から─

当たり前だが、何事もことを始めるには「動機」が必要だ。自らの要求が「強い動機」であることは間違いない。誰かに持ち込まれたものは、なかなか自分ごととは成り難いことを理解することが必要だと思う。組合役員主導ではなく、当事者主導であることで、その当事者がどんどん強くなり、仲間を増やして要求実現を導きだすイメージだ。良い事例がある。京都生協労連の実例から考えてみよう。

24春闘、25春闘での話。Nさんは、2024年 4 月に労組専従になった。最初は専従役員として職場の組合員に「あれやって、これやって」と仕切ろうと張り切っていた。そんな中、 4 月にシカゴで開催されたレイバー・ノーツ大会の全労連ツアーに参加し、考えが変わったという。

同時期、京都生協労連は分会まわりに力を入れることを決めていた。Nさんは、最も結集が弱かった分会のオルグに入ることになった。組合全体の要求や方針を書いた討議資料を持って行ったが、集まってもらった職場の組合員に語り掛けた言葉は、「いまこの職場で一番何とかしたいと思っていることは何か」ということ。そうすると、賃金が低い問題などの意見ももちろん出されたが、最も強く出されたのが、「職場の駐車場代が有料で高い。無料にしてほしい」ということだった。自家用車での出勤が必須の職場でありながら有料であることへの不満だったのだ。ここで Nさんは、自分が解決のアイディアを持ち込むのではなく、「じゃあ、どうやったら実現させられるか話そう」と提案。あれこれ議論した末、職場の人たちから出てきたのは「署名を集めて経営者にぶつけてはどうか」ということ。その署名も、職場のみんなで作業し、つくりあげた。そうしたら、この駐車場無料化署名はまたたく間に全員分集まり、経営者と交渉を開始した。

24春闘では改善する回答を引き出せず、25春闘に入り、賃上げとともに、駐車場無料化を要求。第 1 回団体交渉には106人、第 2 回には85人が参加したが、「車通勤する一部職員だけの手当はつくれない」とし、経営者は改善しようとしない。そこで、生協労連中央からの春闘統一ストライキ実施の提起を受け、賃上げ要求とともに、この駐車場無料化要求もかかげたストライキを決行した。京都生協労連にとっては初のストライキ。戦術は、役員らが全員集まる総代会会場前でのストライキを京都総評や他単産の仲間の支援も受けての行動とした。駐車場代無料をかかげる分会からも若い組合員が参加し、横断幕を掲げ、マイクを握って訴えた。

まだ、「駐車場代を無料にせよ」との要求は実現していない。しかし、駐車場代無料化を求める分会からストライキに参加した組合員からこんなメッセージが寄せられた。「若手職員という立場でストライキに参加した。現場の声を訴えかける事ができて、本当に貴重な経験だった。京都生協労連だけかと思ったら、他生協労組や他労働組合からたくさんの方々が駆けつけてくださり、改めて味方が多い心強い団体だなと感じた。この行動が直接再回答に繋がることを願いますが、私自身はこの行動にこそ意味があると思う。言葉だけではなくて、やる時はやるんだ! できるんだ! という意志の強さを見せつける事ができたのではないかと思う」というものだった。そして、Nさんは言う。「いまやこの分会は、京都生協労連の中で最も活発に活動する分会になった」。

まさに、組合員の困難・問題から当事者の力を引き出し、職場を再生していく実践であると思う。

組合員の自覚的・主体的な活動参加を構築する

全労連は、 7 月26・27日の第67回評議員会で「組合員の自覚的・主体的な参加による強い組織の構築を具体化する」ことを主要テーマにした運動方針を提起した。この方針は、全労連が2024年 7 月の定期大会で確認した「全労連の新たな飛躍提言」の中で提起したことである。提言は、「自覚的・主体的な参加による強い組織の構築、要求実現の求心力で組織化するスタイルの確立、職場や社会を変える学習教育の仕組み構築、経験の教訓化と波及の仕組みの構築などを通じて、ボトムアップの組織と運動の構築で新たな飛躍をはかる」というものだ。

具体的には、①多くの労働者が自己責任や成果・評価を背景に競争に依存させられ、主体性や能動的に活動することを阻まれている。これにあらがい、組合員が主体的・自覚的につくる組合活動を構築することをめざす。②組合員の関心事、身近な要求を労働組合で解決する成功体験を積み重ねる。組合員 1 人ひとりが考え、発議でき、行動できる組合組織の環境をつくること、引き出すオルグが重要となること(=職場での労働協約締結などの促進)。③声を上げられない、上げない文化を押し付ける資本の支配は、組合員に向けられている。組合員との「対話と学びあい」がいまほど大切なときはない。この 3 つを、自覚的・主体的な参加によるボトムアップの活動づくりのポイントとして提起した。「労働組合の力の源泉は組合員にある」。職場や地域での「無数の『対話と学びあい』」を通じて、組合員 1 人ひとりが声を上げる強い組織の構築、そして、仲間を増やすことにつなげていきたい。

小さな「話し合い」を無数に

福島県農協労連の職場の話。いま農協職場は全国で地域合併が急速に進められている。組合の職場活動も困難を抱えている。福島県農協労連は、「全員参加型」と「集まる活動」を重視。「小さな単位での話し合いを大切にしたところ、職場の問題や組合への要望が具体的に、寄せられるようになり、理事会への交渉につなげた」。未加入者も含めた職場集会を開催した職場では、「なぜ、うちの職場は給与が低いのか」と議論になり、「労働組合が小さく、声を上げてこなかったからだ」との話に発展。「じゃ、みんなで労組に入ろうや」と10人が加入することになった。この加入を契機に、会議の定例化がなされ、春闘交渉にも力が入り、さらに10人が組合に加入。結局、賃金改善のたたかいの中で、組合員が20人以上増えた。

この事例の教訓は、小さな「話し合い」を大切にし、組合員の話を丁寧に聞くことから、職場活動の活性化がはかられていることにある。たたかいの中で仲間を増やし、賃金改善に結び付けている。

社会を変える、政治を変えるなどの大きな話ではなく、生活や職場の身近なでき事からの対話は「それならできる」と自己肯定感をつくり、「変えられる」という希望をつくる。職場や地域に小さな「対話と学びあい」の場(スペース)を無数につくっていくことが、組織再生のカギとなることを教えている。

労働者の生活実態や生き様から

先に紹介したパウロ・フレイレの著書「希望の教育学」の中に、こんなエピソードがある。教師フレイレは、授業で体罰の仕組みを取り上げ「うまくできた」と家で話した。妻、エルザは「理解していないのは、あなたのほうじゃないの、パウロ?」と話す。エルザは「あの人たち、あなたの話はだいたいわかったと思うわ。あの労働者の発言からしても、それは明瞭よ。あなたの話は分かった。でも、あの人たちは、あなたが自分たちを理解することを求めているのよ。それが大問題なのよね」。フレイレが若い教師の時代に、子どもたちへの体罰が大問題となっていた。体罰が子どもにどのような影響を及ぼすのかを教えるフレイレには、理解できていないことがあった。それは、「体罰をする労働者たちの生活実態や生き様などの社会背景であった。知識の欠落ではなく、むしろ極貧な生活による余裕のなさ故に体罰をしていた苦悩」であった。「生徒」たちからそのことを厳しく告発されたフレイレ。相手を理解していないのは自分の方だ、と、問題のベクトルを他者ではなく、自分に向け直している。

この関係は、「教師は知っていて、生徒は知らない。無知な生徒は黙って従えば良い、という論理が生み出される。教師は生徒の言葉を奪い、無能だと考えるようになる。これは人を思い通りにしようとする『権力』の行使である」「日本では『お伺いをたてる』という卑屈な役割関係を踏まなければ生きていきにくい人もいれば、逆にその支配に依存し保護する事を求め続ける人もいる」と指摘する。これは、兵庫県立大学環境人間学部准教授竹端寛さんが季刊「人間と教育」(民主教育研究所)の中で考察したものだ。

さらに、支配-被支配の関係はハラスメントにつながる。「困難」「問題」を、出来上がった結果と捉えずに、「プロセスであり常に生成されていくものとしてとらえること」「組織におけるハラスメントや抑圧的関係・構造はなかったのか。そもそも、労働組合はそういう現場の構造的抑圧を見て見ぬふりをせずに解決に向けた支援を行えていたか問い直す必要がある」と指摘する。

賃金が低い、生活時間が短い、大切にされていないと、職場のことや、生活のことなどに無関心な人はいない。「変えられない」「仕方がない、こんなもんだ」「自分がいたらないから」と声にすることに蓋をされていてはたまらない。「対話と学びあい」を無数に職場や地域、あるいは生活の中でつくり上げていくこと、そして、個をつなぎ直していくことが労働組合にはできる。

「消費者から主体者へ」、そして、「サービス提供から組織化モデルへ」、労働者も労働組合も変わることを恐れず挑戦したい。

「対話と学びあい」「エンパワーメント」とは、難しいことではない。むしろ、「教える」と上からの指導になっては、元も子もない。対等な関係で、対象者一人ひとりと向きあうことこそが土台となる。

「関心事はなに?」「いま一番解決させたいことは?」の問いから始められるではないか。いま

「対話と学びあい」が職場や地域で組織に活力を生む変化をつくり始めている。

(月刊全労連2025年9月号掲載)

※月刊全労連のお電話でのご購読のお申し込みは、「学習の友社」までお問い合わせをお願い致します。

定価:550円( 本体500円 ) 電話:03-5842-5611 fax:03-5842-5620 e-mail:zen@gakusyu.gr.jp

オンラインでのご注文はこちらからお願いします。

- 月刊全労連 (40)

- 対話と学びあい (46)

- 国際連帯 (7)

- 全労連新聞 (12)

- 事務局長談話 (11)

- 対話と学びあいスクール (3)

- わくわく講座 (1)

- ゆにきゃん (8)

- 調査・報告 (10)

- 宣伝物 (31)

- 春闘 (50)

- 秋年末闘争 (13)

- メディア掲載 (1)

- ストライキ (10)

- 被災地支援 (6)

- 署名 (8)

- 動画 (14)

- 大会記録 (1)

- 集会・学習会 (38)

- 賃金・最低賃金 (51)

- 労働法制 (33)

- 憲法・平和 (61)

- 社会保障 (43)

- くらし (56)

- 選挙 (24)

- 学習・教育 (7)

- 非正規労働者 (29)

- 青年 (25)

- 女性 (21)

- 原発・気候危機 (3)

- ジェンダー平等 (82)

- 非正規センター (5)

- 国民大運動 (9)

- レバカレ (38)