※12/7の非正規公務員「労働相談ホットライン」当日には、たくさんのお電話をいただきありがとうございました。

私たちはそれ以降もお電話またはメールにて相談を受け付けております。ぜひご利用ください。

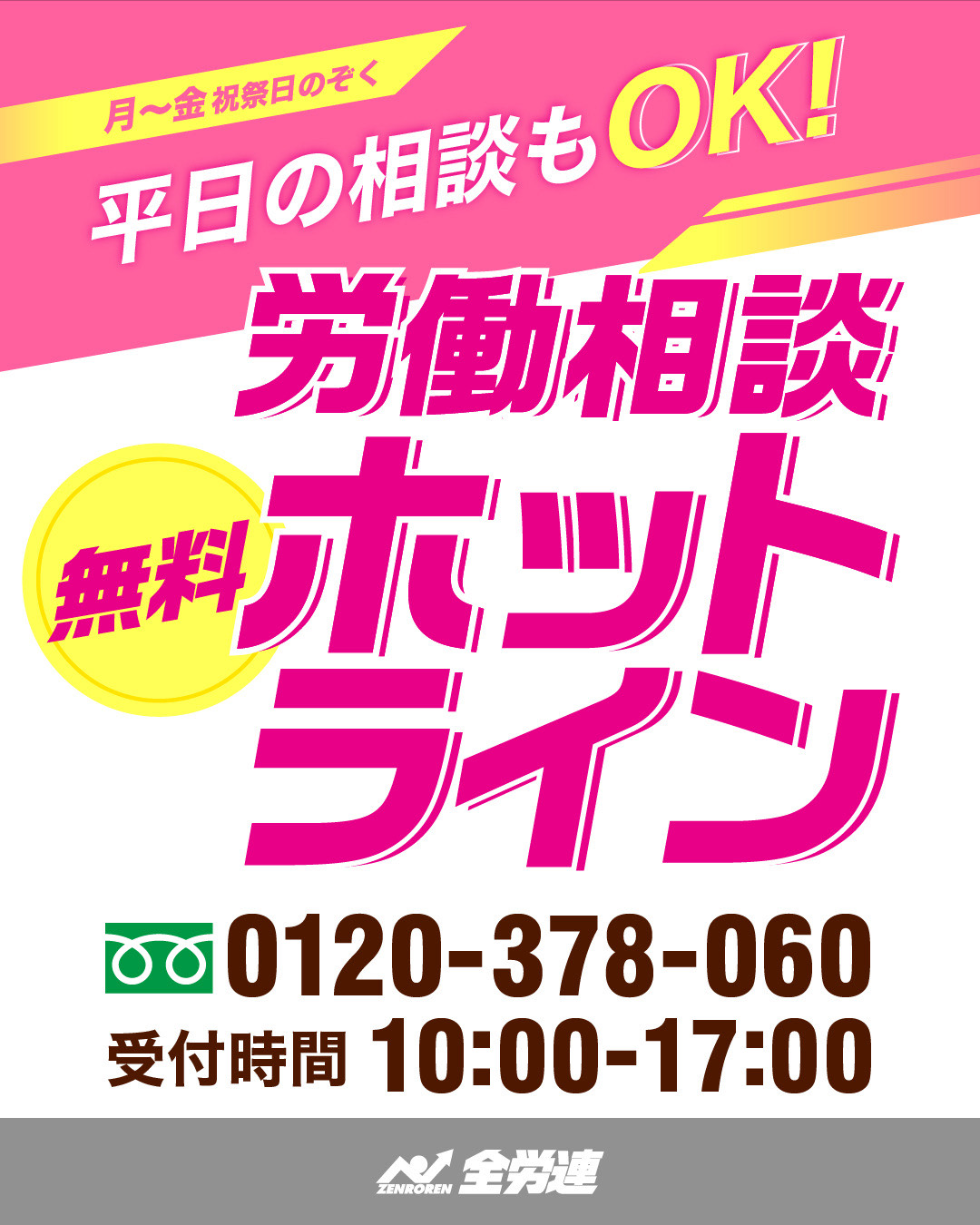

お電話の場合:平日の10~17時まで(祝日・夏季冬季休暇等をのぞく) ※電話番号は下記のものと変更はございません。

メールの場合:https://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/rodosodan_form_2/ (返信には日数を要する場合がございます)

・雇止めされそうで心配だ…。

・給料が低いので生活が不安定すぎる。

・これってセクハラ/パワハラじゃないの?と感じることがよくある。

・ほとんど同じ仕事なのに、正規職員との差がありすぎてつらい…など

こうした数々の悩み、実はあなただけのものではありません。多くの非正規公務員のみなさんが同じ悩みを抱えています。

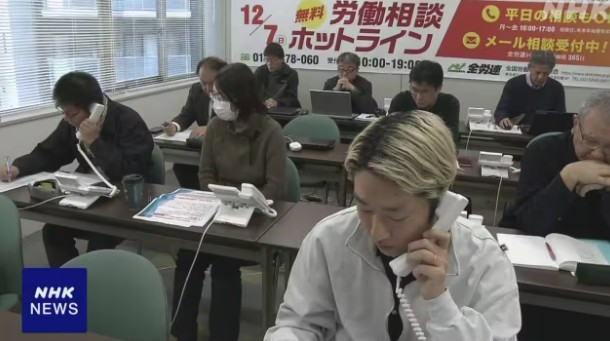

そんなお悩みに対応するため、私たちは全国いっせい非正規公務員(会計年度任用職員・期間業務職員など)のための無料労働相談ホットラインを、昨年よりも相談体制を強化して実施します!

深刻な相談から、ちょっと話を聞いてほしいというお悩みまで、公務員を対象とする労働組合の専門家が、秘密厳守であなたのお話を伺います。この機会にぜひ一度ご相談ください。

非正規公務員「労働相談ホットライン」

日時:12月7日 (日) 10時~19時

フリーダイヤル:0120-378-060 (電話料金、相談料は無料です)

※当日はお電話が大変込み合い、つながりにくくなる可能性がございます。私たちは1年を通して同じ番号のフリーダイヤルで、月曜日から金曜日の10時~17時(年末年始・祝祭日をのぞく)で相談を受け付けております。また下記のメールフォームでの相談(24時間365日OK)も受け付けておりますので、こちらもあわせてご利用ください。

✉メール相談リンク✉ https://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/rodosodan_form_2/

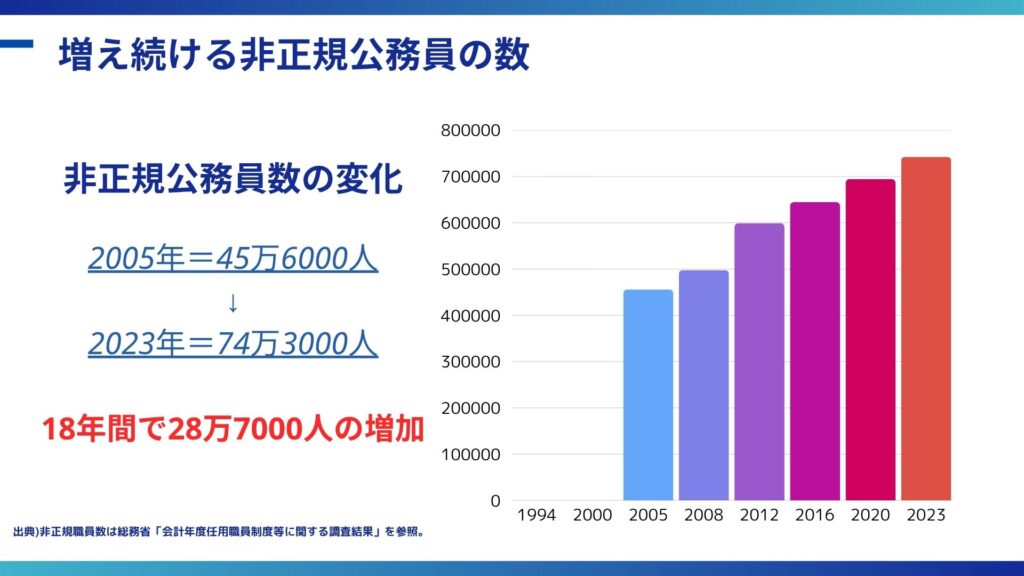

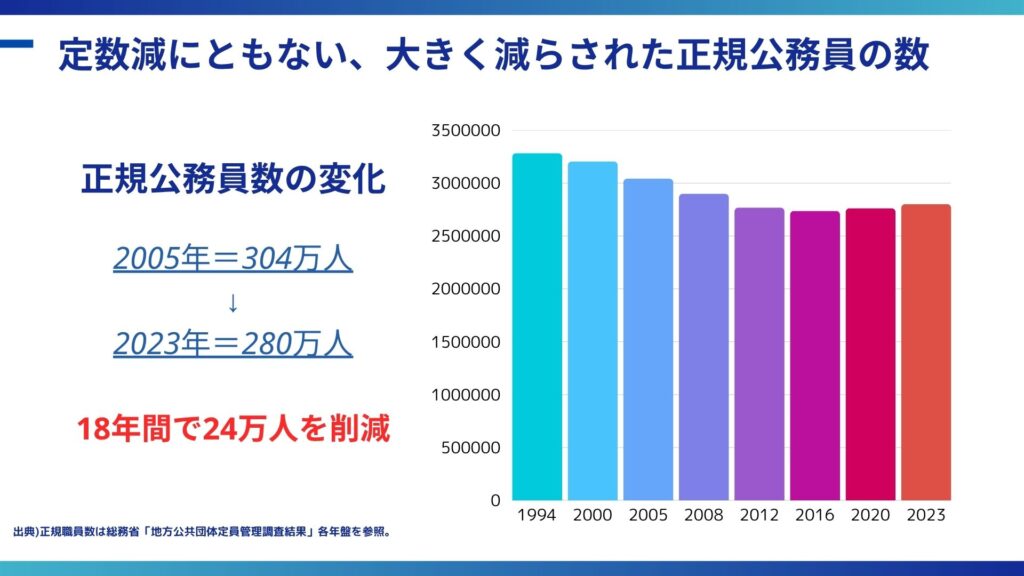

増え続ける非正規公務員と大きく減らされた正規公務員

非正規公務員の数は年々増え続けており、下記のグラフにあるように2023年の時点で74万人強となり、

この20年ほどで約29万人も増えているのです。そしてその一方で、正規職公務員の数は24万人も減らされています。

それに伴い、私たちのもとに届く相談の申し込み件数も年々増え続けており、昨年の同時期に開催した「非正規公務員のための無料相談ホットライン」には、全国から600件以上のお電話が殺到し、冒頭にあげたような内容の相談を多数いただきました。そのため、今年は相談体制を強化して対応することにしました。

ひとつの「ごまかし」とふたつの「差別」

いただいたご相談の内容を踏まえて分析した結果、私たちは非正規公務員の問題には「ひとつのごまかし」と「ふたつの差別」があると考えるようになりました。

その① 期限付きで雇用するというごまかし

恒常的な仕事なのに、あたかも臨時・一時的仕事であるかのように装って期限付き雇用することは「ごまかし」です。なぜそんなごまかしをするのかといえば、差別的な低賃金で雇うための口実にするためです。なんと正規労働者よりも1日につき15分だけ短い勤務時間で契約させて、パート勤務としてあつかっている職場まであるのです。そんなふうにしておきながら、臨時・一時的、あるいはパート勤務だから仕事は限定されており責任は低いとして、正規労働者より低賃金で働かせようとするのは、不当なごまかしです。非正規公務員を雇用の調整弁にしていることは明らかではないでしょうか。

その② 非正規職員への待遇の差別

前述のグラフをご覧になれば一目瞭然なのですが、正規公務員がしてきた仕事を、低賃金・不安定雇用である非正規公務員のみなさんに置き換えてきたことが分かります。

全体の業務量が減っているわけでもないのに正規職員の数を減らせば、当然その分の業務が残ります。ではその業務はいったい誰がやるのか? となったときに、その業務が非正規公務員のみなさんにまわされているというわけです。そのため仕事の内容は正規職員とほとんど変わらないのに、待遇に大きな差があるという差別的な状況が生まれてしまっています。

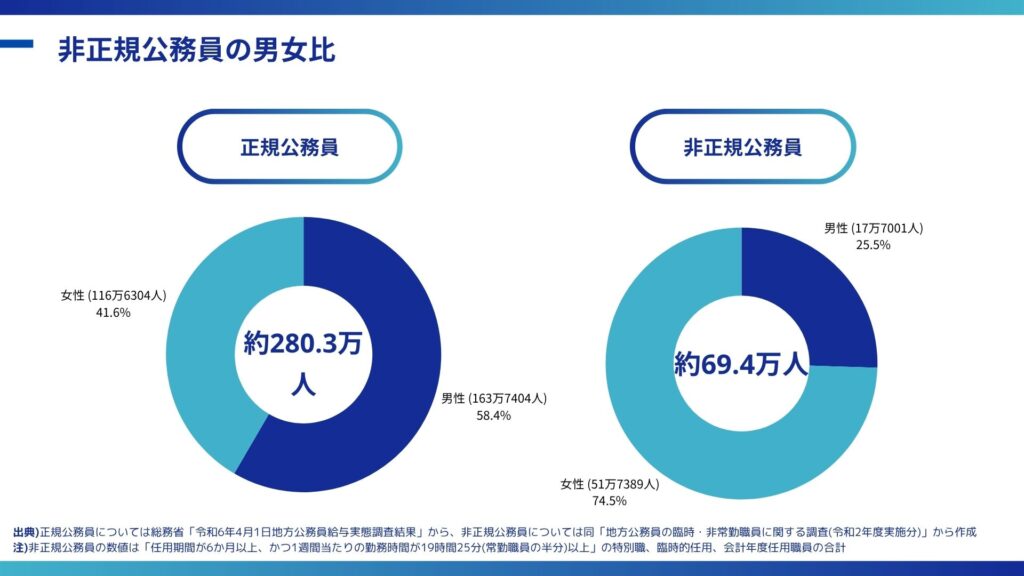

その③ ジェンダー差別

非正規公務員の男女比をご存じでしょうか? 総務省によると、なんと全体の約75%が女性という驚きの割合になっているのです。下記の円グラフをご覧ください。

そして会計年度任用職員の職種別の割合をみてみると、図書館職員73.3%、給食調理員が69.8%、保育士が56.9%など、経験と職能を必要とする専門職種が少なくないことが分かりました。

次に自治労連が2022年に実施した会計年度任用職員へのアンケートによると、勤続年数5年以上の会計年度任用職員は全体の約60%でありながら、年収200万円未満の方も約60%に達してることが判明しました。つまり公務員でありながらワーキングプアという、「官製ワーキングプア」という状況に陥っている方が少なくないのです。

これは、前述の職種別の割合にも名前があがっていたような教育や保育など「ケア労働」と呼ばれる女性比率の高い分野において、急激に非正規公務員化させられたことによるものです。

では、いったいどうしたらよいのでしょうか?

総務省が出した「ある重要な通知」とは?

実は今年の夏、総務省がある重要な通知を出したことをご存じでしょうか。 会計年度任用職員の「事務処理マニュアル」というものがあるのですが、その内容をこれまでと真逆の方針に改定したのです。大切なのはその改定の中身なのですが、それがどんなものなのかというと…

「給与・報酬決定の改定」について、これまで会計年度任用職員の業務は

・「その業務は『単純・定型・補助』的なものであるから、常勤の職員とは異なる設定」、つまり一定の上限を設けて低い賃金に設定してよい(ただし、保育士や看護師などの専門職種はその例外として扱う)

としていたものを、

・「常勤職員と同様に、学歴や経験年数を考慮すべき」(『単純・定型・補助』的な業務の方を例外として扱う)

というふうに改定したのです。

これはこれまで差別的に低く抑えられていた会計年度任用職員の賃金を、常勤職員と同様に考慮して評価すべきとした見解です。総務省のこの通知によって、いま賃上げの大きなチャンスが到来しているのです。

またこれ以前にも、再任用はこれまでの勤務実績に問題がなければOKという内容の通知も出されています。これも雇止めをさせないためには重要な通知です。

しかしながら、マニュアルの改訂や通知だけではなかなか動こうとしない自治体があるのも事実です。そんな自治体を動かすためには、もっとみなさんの声が必要です。このチャンスを活かして状況を動かせるのは、皆さんの声の力だけなのです。ぜひこの機会に私たちにご相談ください。

労働組合には、さまざまな職種であなたと同じ立場で声をあげて変えようとしている人たちがたくさんいて、待遇改善のために活動しています。ぜひあなたの声を聞かせてください。そして、願わくば共に声をあげてみませんか?

主催団体:全労連(全国労働組合総連合)

参加団体:自治労連(地方公務員など)、国公労連(国家公務員など)、全日本教職員組合(教員など)、日本医労連(医療など)、建交労(保育・建設・運輸など)、全国各地の全労連に加盟する労働組合