核兵器のない世界を私たちでつくろう 8月5日「青年のひろば」

8月8日、広島県立体育館小アリーナにて開催された「青年のひろば」には250人が参加しました。全労連青年部、日本原水協、日本平和委員会で企画運営しました。

まず初めに、関西学院大学の冨田宏治教授が、核兵器・戦争をめぐる情勢について報告しました。原爆が人間として死ぬことも、生きることも許されなかった被爆の実相をひたすら語り続け、世界に訴え続け、現に80年間核戦争を起こさせなかったということがノーベル平和賞受賞につながったことを確認してほしいと述べたうえで、核戦争への恐怖が高まる中で、被爆者の運動を私たちが支えていくことが今一度重要であると強調しました。さらに、「核抑止」論について、「ヒロシマ・ナガサキでの非人道的な原爆の実相を語り継ぎ、一人でも多くの人に知らせていくことが重要だ」と述べ、核廃絶の緊急性と核廃絶の展望について参加者は学びました。

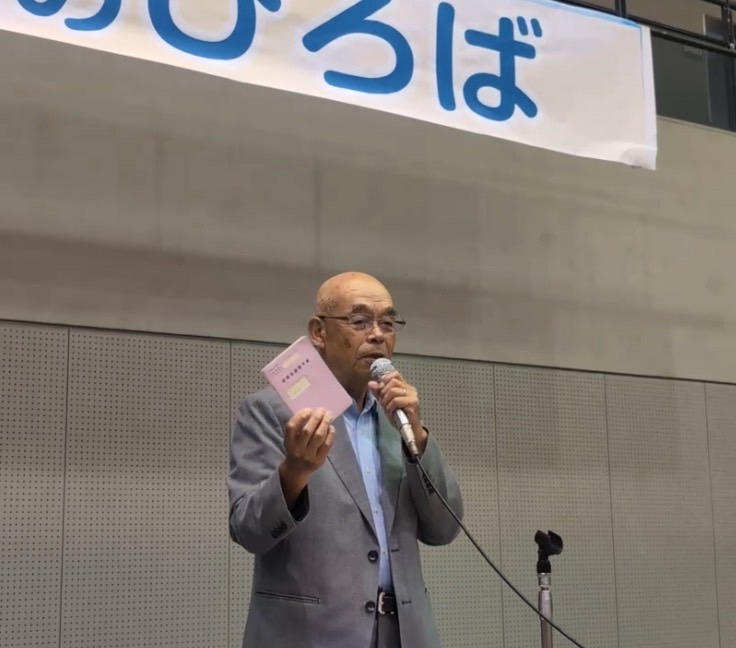

被爆の実相について話をした佐久間邦彦さん(広島被団協理事長)は、爆心地から3㎞の自宅で被爆。生後9か月のことで、当時母親の背中におぶわれ避難する途中に黒い雨に遭遇したことを後に母から聞いたと話しました。被爆者として被爆の実相を話したり活動をするようになり、同じ被爆者へ署名をお願いすると、(当時生後間もなかった)あなたに私の気持ちがわかるのかと言われ、それから被爆者の前で話ができなくなったという葛藤。20代の頃、結婚を考えていた彼女の家で、「付き合うのはいいが、結婚するのはやめときなさい」と言われ、その後結婚はあきらめ広島へ帰ってきた自身が受けた差別を語り、原爆は人の人生を狂わせると話しました。

さらに質疑応答では、先の7月の参議院選挙で「核武装は安上がり」と話した政治家が当選したことについて、どのように思っているのか尋ねられた佐久間さんは、「危機感を感じるとともに、怒りに震える。話が出来るのであれば訂正してほしいと伝えたい」と話した。最後に、「核兵器の廃絶だけに限らず、いろんな問題に対し、生きていくために何が必要なのかを話し合うことが大事」と私たち青年に訴えました。

海外青年のスピーチでは、米国、韓国、フランスの青年が登壇。米ピースアクションのニーノ・ブルナジャゼさんは、「(核廃絶の運動は)青年のリーダーシップがないと広がっていかない。世代間の交流も重要。先輩方の活動がなければ今私たちはここにいることが出来ない。反核運動の歴史を学び、私たちは国境、運動の違いを超えて、集まっている。広島へ来て、皆さんの中に希望を見出しています。(戦争や核廃絶の危機が高まっているが)正義の力は終わっていない。権力を持っている人よりも私たちに力があると訴えたい」と話しました。

海外代表も50人近く参加し、参加者での感想交流後、最後に日本原水協の嶋田優飛さんが行動提起を行った。

- 国際連帯 (17)

- 憲法・平和 (85)

- 青年 (33)

- 女性部 (4)

- ぜんろうれんラジオ (11)

- 全労連新聞 (24)

- 月刊全労連 (49)

- 事務局長談話 (14)

- 対話と学びあいスクール (3)

- わくわく講座 (1)

- ゆにきゃん (8)

- 調査・報告 (11)

- 宣伝物 (45)

- 春闘 (69)

- 秋年末闘争 (23)

- メディア掲載 (9)

- ストライキ (11)

- 被災地支援 (9)

- 署名 (11)

- 動画 (15)

- 大会記録 (1)

- 集会・学習会 (48)

- 賃金・最低賃金 (66)

- 労働法制 (49)

- 社会保障 (62)

- くらし (82)

- 選挙 (24)

- 学習・教育 (8)

- 非正規労働者 (48)

- 女性 (35)

- 原発・気候危機 (3)

- ジェンダー平等 (97)

- 非正規センター (6)

- 国民大運動 (15)

- レバカレ (56)

- 対話と学びあい (54)