最大6ヵ月も遅い! 最低賃金の発効日の先送り・分散化の何が問題か?

1.2025年最低賃金改定の結果について

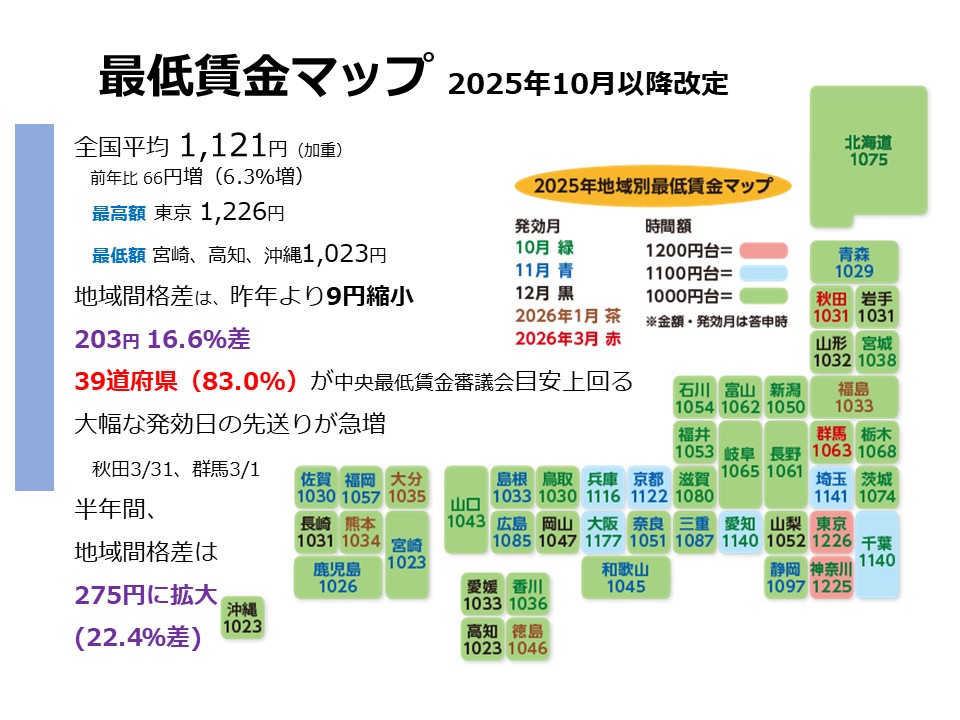

2025年最低賃金改定は、すべての都道府県で2025年度の最低賃金の引き上げ額が出そろい、47都道府県で、63円~82円の引き上げで、加重平均は1,121円(前年比+66円、+6.3%)となりました。中央最低賃金審議会答申が地域間格差を縮める目安を出し、その目安を39道府県(83%)が上回りました。引き上げの根拠として地域間格差による「労働力人口流出」や「地域間格差是正」を挙げていることが特徴となっており、地域間格差の解消めざす流れが強まりました。

今回の額、率ともに過去最高となる引き上げは、あまりにも低い最低賃金の改善を求める労働者の声と運動によって導き出されたものです。しかし、もともと低額なため、最低賃金近傍の労働者の生活改善が実感できる引き上げとはなっていません。私たちの求める「いますぐ1,500円以上」にも、政府の「2020年代に1,500円」の水準 (年+7.3%)にも届いていません。

2.「発効日の先送り・分散化」問題発生と改定時の対応

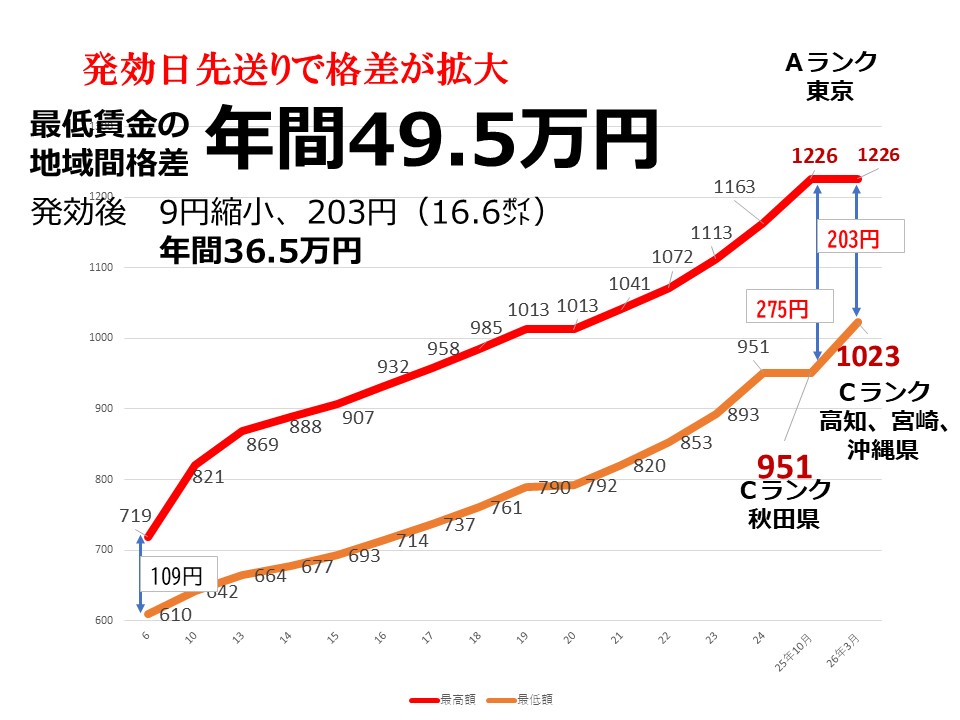

看過できない問題として発効日の大幅な先送りが急増しました。発効日は、「公示の日から起算して30日を経過した日」(最低賃金法第14条2項)が原則ですが、今回の改定では、10月発効は20都道府県(昨年46都道府県)にとどまり、11月発効が13府県(昨年1県)、12月8県、来年1月4県、来年3月2県となっています。発効日の先送りは、近隣地方との間でかつてないほどの格差を労働者に強いることになります。全ての地方で発効後は、地域間格差は212円から203円に9円縮小しますが、半年間は212円から275円に63円拡大します。拡大します。物価高騰の勢いはとどまる様子を見せていません。発効日の先送りは労働者の生活を一層厳しいものにします。発効日の先送り・分散化は、新たな地域間格差であり、最低賃金法の「賃金の最低限を保障することにより、労働者の生活の安定」を図るという生存権保障の精神を没却するもので看過することはできません。

また、先送りの理由は使用者のための「準備期間」とあるだけで合理的な根拠は示されていません。答申によっては理由すら記載されていないものが散見されます。

この発効日先送りは、財界による賃金抑制のための方針です。経団連「経営労働政策特別委員会報告」は2019年度版から最賃改定の発効を遅らせるよう主張しています。「最低賃金分の賃上げで合理化する」など、財界の春闘の形骸化を画策するものと言え、到底認められるものではありません。

発効日を先送りした県では各県労連が異議申し立てを機敏に行うともに、来年の3月以降の発効とされた秋田県や群馬県には全国から緊急に異議審開始前に団体署名による再審議を要請しました。秋田地方最低賃金審議会では、「全労連系から750組織超」、「全労協系から28組織」が「発効日を2026年3月31日」とするのではなく早めることを求める要請書が提出されていることが報告され、各代表的要請書と提出組織の一覧が配布されました。秋田県労連をはじめ14組合から提出された異議申出について審議されましたが、「答申通り」の結論で、異議を却下しました。

群馬地方最低賃金審議会・異議審には、県労会議傘下以外の労組からも多数「申出」があり、前橋市在住の一個人からの「申出」もありました。全国から寄せられた「特別要請」は475通、9月8日までに届いた453通を労働局と審議会に提出しました。異議審は開催されましたが、実質的な審議もせずに、「(8月)26日の答申どおり決定する」としました。県労会議は抗議声明で、「『異議の申出』についての実質的な審議を一切行わないままに、労働者に大幅な不利益を押し付ける結果になったことについて、怒りを込めて抗議する」と表明しました。

全労連は、9月16日、「地方最低賃金審議会の2025年度改定答申を受けて」の事務局長談話を発表し、発効日の大幅な先送りが急増したことに対し、看過できない問題として、批判し、原則に戻す取り組みと、地域別最低賃金の金額差解消とあわせ、全国一律制度の確立の運動強化を表明しました。

3.「地域別最低賃金」である限り、生活できない低賃金も、地域間格差も、発効日の先送り・分散化も解消しない

最低賃金法(第14条2項)は、「発効」について「…前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。」としています。

「決定において別に定める日があるときは、その日」という規定があるため、最低賃金法違反とまでは言えませんが、「発効日の先送り」は最低賃金法の「賃金の最低限を保障することにより、労働者の生活の安定」を図るという生存権保障の精神を没却するもの(事務局長談話)であり、脱法的行為です。

最低賃金法を全国一律制度に改正すれば、発効日は、全国統一され、「発効日の先送り」による地域間格差は解消されます。全国一律へ法改正し、「決定において別に定める日があるときは、その日」という規定は削除すべきです。

4.現行法下でも「発効日の原則」をくずさせない

同時に、現行法でも、審議会運営問題として、原則に戻す取り組み、原則をくずさないことが必要です。先送りを決めた地方最低賃金審議会の答申をみると、「大幅引き上げ額に鑑み、一定の準備期間が必要」(秋田・公益見解)「大幅な引き上げに鑑み、一定の準備期間が必要」(群馬・公益見解) 等の理由をあげ、使用者側委員の主張を公益委員が取り入れています。また、先送りの理由の記述がいっさいない地方最低賃金審議会も多く存在します。

そのため、全労連・国民春闘共闘は加盟組織に地方審議会や地方労働局に対して、以下のような取り組みを呼びかけています。

ア.発効日を先送りにしたその理由と根拠を明らかにすること、発効日を原則にもどすことを地方労働局・審議会にむけて要請する。その際、職場・地域から最低賃金近傍で働く労働者の怒りの声を組織するなど、当事者性を発揮した運動にする。

イ.2025年改定では法定どおりの改定とした地方でも、「来年度の継続検討課題」(山口・最低賃金の改正決定に関する報告書)としている審議会もあり、来年度にむけて、審議会で発効日がどのように議論されたのか、経過を聞きつつ、発効日を原則どおりとしていくことを地方労働局・審議会にむけて要請する。

同時に、中央最低賃金審議会に対しても、発効日を原則どおりとしていくことを見解として明らかにする取り組みもおこないます。

中央最低賃金審議会は、2025年改定の目安答申で「発効日は各地方最低賃金審議会の公労使の委員間で議論して決定できるとされていることを踏まえ、引上げ額とともに発効日についても十分に議論を行うよう要望する」(公益委員見解)と昨年の答申(公益委員見解)にはない記述をしました。また、2023年「目安制度の在り方に関する全員協議会報告」では、「地方最低賃金審議会において、10月1日など10月のできるだけ早い時期でなければならないと認識している場合も見受けられることに鑑み、改めて、発効日とは審議の結果で決まるものであることや、発効の時点を規定する最低賃金法第 14 条第2項においても発効日は公労使で議論して決定できるとされていることについて、地方最低賃金審議会の委員に周知することが適当」とし、中央最低賃金審議会としての統一見解を避けています。

厚生労働省・中央最低賃金審議会は、すみやかに全国一律へ法改正することと合わせ、最低賃金法の「賃金の最低限を保障することにより、労働者の生活の安定」を図るという生存権保障の精神を貫き、原則どおり、すみやかに最短で発効することが法の趣旨とする見解をだすべきです。

5.厚労省は制度疲労を直視し、議論のテーブルに「全国一律最低賃金」を

中央最低賃金審議会では、5年に1度程度のサイクルで目安制度を見直す「目安制度の在り方に関する全員協議会」(目安全協)を開催します。先の「全員協議会報告」では、次回の目安制度の在り方に関する見直しを、「概ね5年ごとに見直しを行い、令和10 年度(2028 年度)を目途に、当該見直しの結果に基づいて目安審議を行うことが適当」としており、これまで2年間かけて審議していることから2026年度から目安全協を開催し議論が開始されることが想定されます。

目安制度が1978年に導入されてからほぼ半世紀が経過したいま、各都道府県で最低賃金額も発効日も大きく異なる現状は制度疲労であり、目安全協と厚生労働省はそのことを直視しした見直し議論をすべきです。

全労連・国民春闘共闘は、この目安全協と厚生労働省にむけた団体署名(要請書)に取り組みます。要請項目は以下の4点です。

①地域間格差を解消する最低賃金の全国一律化を図り、「決定において別に定める日があるときは、その日」という規定は最低賃金法から削除するよう議論をされること。

②最低賃金法の「賃金の最低限を保障することにより、労働者の生活の安定」を図るという生存権保障の考えをもとに審議会運営をおこない、地方最低賃金審議会にも要請すること。特に、この観点から発効日を最短とすることを厚生労働省、中央最低賃金審議会の統一見解として表明し、地方最低賃金審議会に発効日を最短とするよう要請すること。そのためにも、政府に対し、中小企業支援策と財源を審議前に明らかにさせること。厚生労働省、中央最低賃金審議会は地方最低賃金審議会に影響しない日程を予備日も含め、設定すること。

③最低賃金額の決定は、単身で人間らしく暮らせる水準とすること。改定にあたっては、根拠の不明な標準生計費ではなく、労働者の生計費にかかわる科学的、民主的な調査を実施し、分析・公表すること。全労連と地方組織が全国で取り組んでいる「最低生計費試算調査」結果を資料として採用すること。

④二者協議を含め、すべての審議を公開し、議事録を公表とすること。

※団体署名は全労連加盟の労働組合以外の労組・団体の皆様にも呼びかけています。要請項目に賛同する労組・団体の皆様はご署名のうえ、全労連まで郵送ください。(〆切2026年4月末)

最低賃金法を改正し、全国一律の最低賃金を実現することで、誰でも、どこでもふつうに働けば人間らしい暮らしができ、若

者の経済的自立を促して家族形成が現実と思える社会に変え、人口減少に歯止めをかけるベースをつくることができます。地域別最低賃金であることの矛盾と破綻は明らかで、地域別のままでは「2020年代に平均1,500円」という政策目標すらも実現できないことは明らかです。全労連・国民春闘共闘は、政府に対し、全国一律制の最低賃金制度に法改正する決断を求め、最賃近傍で働く仲間とともに様々なアクションに取り組みます。

- 署名 (11)

- 賃金・最低賃金 (69)

- 女性部 (7)

- ぜんろうれんラジオ (16)

- 国際連帯 (18)

- 全労連新聞 (29)

- 月刊全労連 (50)

- 事務局長談話 (17)

- 対話と学びあいスクール (3)

- わくわく講座 (1)

- ゆにきゃん (8)

- 調査・報告 (11)

- 宣伝物 (46)

- 春闘 (85)

- 秋年末闘争 (23)

- メディア掲載 (12)

- ストライキ (11)

- 被災地支援 (9)

- 動画 (17)

- 大会記録 (1)

- 集会・学習会 (54)

- 労働法制 (57)

- 憲法・平和 (88)

- 社会保障 (63)

- くらし (84)

- 選挙 (33)

- 学習・教育 (8)

- 非正規労働者 (49)

- 青年 (34)

- 女性 (37)

- 原発・気候危機 (3)

- ジェンダー平等 (102)

- 非正規センター (6)

- 国民大運動 (15)

- レバカレ (59)

- 対話と学びあい (59)